この文章はずうちゃんの不安がたくさんの安心になることをねがって書かれた

1.( ^ω^)

わたしとずうちゃんとの間には、ひとつの「事実」がある。それはふたりの関係性における事実だ。ずうちゃんは、その事実がひどく悲しいと言う。そのせいで不安になるのだ、と言う。そして、それはわたしをひどく後ろめたくさせるものでもある。わたしとずうちゃんが物理的に遠く離れているとき、その事実はずうちゃんの不安を際限なく増幅させる。その不安がスマホを通じて、DMで、音声通話で伝えられるたび、やはりわたしは、自分の後ろめたさをじくじくと感じている。それは、わたしのスマホを勝手に覗き見るというような、ずうちゃんが100:0で悪いようなときであってもそうなのだ。

2.見捨てられ不安

見捨てられ不安が強いのだという。ずうちゃんは自分が無価値だと感じている。価値がない、あるいは、「悪いのは自分なのではないか」。そんな思いがどうしても拭えないようだ。ずうちゃんの気分が落ちてくると、その感覚は顕著になる。うつ病の典型的な症状である、妄想。それも「罪業妄想」と呼ばれ得る類の症状があらわれ始める。「わたしが悪かったんです」「生まれてこない方がよかった」「関わるべきじゃなかった」「ごめんなさい、ごめんなさい」……。

見捨てられ不安が強いのだという。自分に価値がないと思っているからこそ、見捨てられたり、愛想をつかされたりするのではないかと疑う。「わたしだったら、ぜったいわたしと付き合いたくない。こんな面倒くさいやつ」とずうちゃんは言う。

3.続き

見捨てられ不安について、わたしの元カノが、以前ツイッターであるリツイートをしていたことがある。「うんちの移動費用、うんちん。」これは酷い・・・・・・。くだらない。くだらない文面と反するように、俺の便意はくだってくる。モノを移動させるとカネがかかる。それはうんちであってもそうなのだ。物流、運賃、見捨てられ不安。それらはどこか似ていて、いつも暴力的な流れなのだった。

4.続き

↑3.の太字部分はずうちゃんが書きました。まんこ(閑話休題)。

見捨てられ不安について、わたしの元カノが、以前Twitterであるリツイートをしていたことがある。それは「嫌われたくない相手に『嫌われたくない』と言うと、かえって嫌われる(だから「嫌われたくない」ということは言わない方がいい)」という内容のつぶやきだった。

リツイートされた主張は、わたしが普段から感じ、実践していたことだった。わたしは誰かに「嫌われたくない」と思っていたとしても、当の相手に「嫌われたくない」と言ったことはそれまで一度もなかったし、実際、言うまいと思っていたのだ。そもそも、わたしは「そんなことを言うことに意味はない」と感じていた。それというのも、自分に対する誰かの感情や評価なるものは、わたしにとって、どうにかできる範囲をはっきりと超えているからだ。どれだけ「嫌われたくない」と願ったとしても、何かの拍子にその誰かに嫌われることは常にありうることだ。わたしは、最終的に成就しえないものに向かって強い感情を向けること、そしてそれを言葉にすることに意味を見出せなかった。強い感情を持ち続けようとすることはとても疲れる。まして、成就不可能な事柄への強い感情は、わたしにとってはっきりと徒労なのだった。

5.続き

また、「嫌われたくない」と当の相手に言うことは、無意味であるばかりか、相手をひどく苦しめうることですらある。だって、それは感情の強要だから。「嫌わないで」なんて言われた方は、「いや、あなたを嫌う可能性は今後0ではないですよ(真顔)」とは返しにくい。せいぜい、やんわりと「嫌わないよ」と返すのが関の山だ。自分のままならない感情を特定の方向に強要されることは、やはりとてもつかれる。つかれるようなことをしてくる相手とは距離を取りたくなるのも仕方がないかもしれない。つかれることが続けば、つかれさせてくる相手を「嫌いになる」ことだってあるかもしれない。「嫌われたくない」ということは、かえって「嫌われる」端緒になるかもしれないのだ。わたしは端的に、感情の強要はされたくない。自分がされて嫌なことは、基本的には誰かにしない方がいい。だからわたしは、「嫌わないで」とは言うまい、と思った。

6.続き

それにもかかわらず、わたしがリツイートの内容に対して抱いたのは、否定的な感情だった。なぜそのときに否定的な感情が生じたのかは、正直、うまく整理できていない。だからこうして書いてみている、という節がある。自分が普段からやっていることが、改めて言語化されたとき、「あれ、なんか違うな?」となることは結構ある。文字起こしされることで、自分がスルーしていたものが初めて意識できる範囲に入ってくるからだ。

今回のことで言えば、それは「嫌われたくない」と言わざるをえないひと、言わざるをえない状況のことである。リツイートの内容に同意することは、わたしにとって、これらの要素を考慮外とする主張に同意するように感じられた。それは、とてもよくないことだった。自分が普段からその規範に沿って行動していたくせに、それを明文化する段になって初めて、わたしはその規範がとてもよくないことのように思ったのだ。そして、その規範に違和を表明することは、これからそれを遵守し続けることよりも、大事なことだと思ったのだ。

だから、元カノに言った。わたしは元カノに嫌われたくなかった。小さな反論のつもりで、わたしは元カノに「嫌われたくない」と言った。後になって、わたしたちは別れた(わたしが振られた)。大筋あのリツイート通りかもしれないが、ことの細部については、元カノに聞いていないのでよくわからないままだ。

7.続き

ずうちゃんはよくわたしに「見捨てないで」「嫌わないで」と言う。ずうちゃんはわたしができるだけ言わないようにしてきたことを、しばしば口に出す。そのたびにわたしは、感情を強要される苦しみを感じる。と同時に、うまくいえなかった反論を思い出しては、「苦しみだけじゃないよなあ」と考えている。

8.精神科に行こう!

おれのなまえはちんぽこ猛々しい太郎。

よろしくお願いいたします。

精神科に行こう?

ふっ

笑わせるな。

いくぞ

デ ス ゾ ー ン !

▲

by 鬼道ゆうと

↑の太字の文章はずうちゃんが書きました。

ちんぽ(閑話休題)。

9.精神科に行こう!

ずうちゃんと一緒に住み始める前、わたしは大阪住みで、ずうちゃんは茨城住みだった。物理的に遠く離れていたので、その頃のわたしとずうちゃんのやり取りはもっぱらDiscordを介しての通話とDMだった。ずうちゃんと話をする中で分かってきたのは、ずうちゃんはわたしが思っていたよりもうつの症状が強いということだった。

わたしも抑うつもちだったのだが、ずうちゃんはわたしよりもかなりひどいうつの症状が出ているようだった。わたしとずうちゃんが付き合い始めたころ、ずうちゃんは大学院を卒業して賃労働(フルタイム)を始めたのだが、これがずうちゃんの体調を大きく損ねていた。

10.続き

ずうちゃんは寝れていなかった。時間外労働が多くて睡眠時間が削られている、というよりは、賃労働のストレスから来る不眠がひどかった。一日の睡眠時間は平均2~3時間で、元々ロングスリーパーであるずうちゃんの体力は日々ガリガリと削られていった。

ずうちゃんはさらに食べられなくなっていた。その日食べたものを聞けば、セブイレで売っているタコとブロッコリーのミニサラダだけ、というような具合で、何も食べていない日すらあった。そのうち、ずうちゃんの体重は30キロ台まで落ちてきていて、胡蝶しのぶの全体重に迫る勢いだった。

ずうちゃんがそんな状態だったので、わたしは常日頃から「一回精神科に行ってみたら?」と伝えていた。昔、自分がメンクリで出してもらった薬が結構効いた経験を思い出しつつ、わたしはずうちゃんに精神科を受診するように勧めたのだった。

11.続き

でも、ずうちゃんは中々精神科に行かなかった。その理由は、精神科に対するずうちゃんの根強い不信感によるところが大きかった。ずうちゃん自身は、それまで精神科を受診したことはなかったのだが、ずうちゃんは母親の通院の付き添いで、精神科には何度も訪れていたのだった。ずうちゃんの母親は統合失調症で、もう20年以上も精神科に通院し続けている。そして、これが一向によくならない。症状がよくならないのに、ヤブ医者は昔の薬を変えずに処方し続けるだけだった。病状が悪化していく母親を見て育ったずうちゃんは、「精神科に行っても意味がない」と実感ベースで思っていた。

12.続き

ずうちゃんが精神科に行きたがらなかった理由として、精神科に対する不信感の他に、金銭的な問題があった。精神科への通院は、継続的にお金がかかる。しかし、ずうちゃんにはお金がなかった。どれくらいお金がなかったかというと、18歳で親の借金の連帯保証人になったり、大学の受験費用を賄うために殺虫剤工場で働き、化学物質で手がシワシワになったり、大学の学費を捻出するためにセックスワークをしたり、大学のトイレットペーパーをメルカリで転売したりするくらいにはお金がなかった。

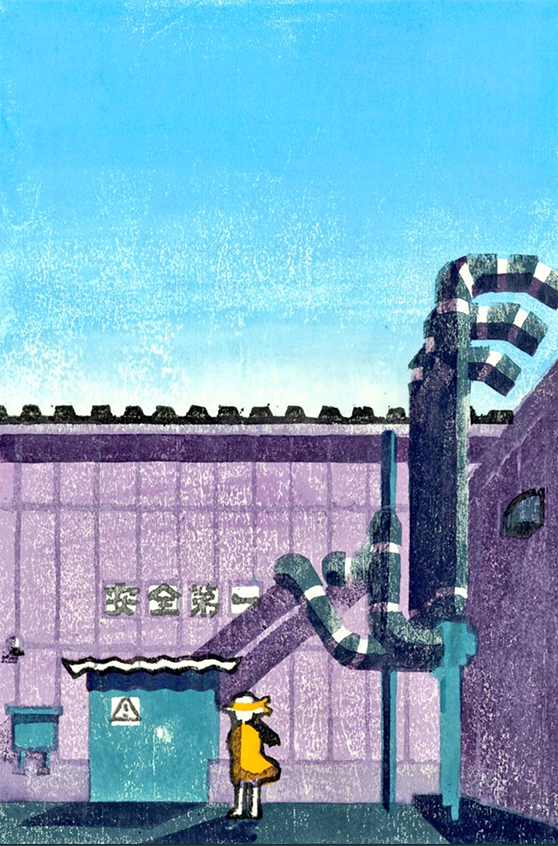

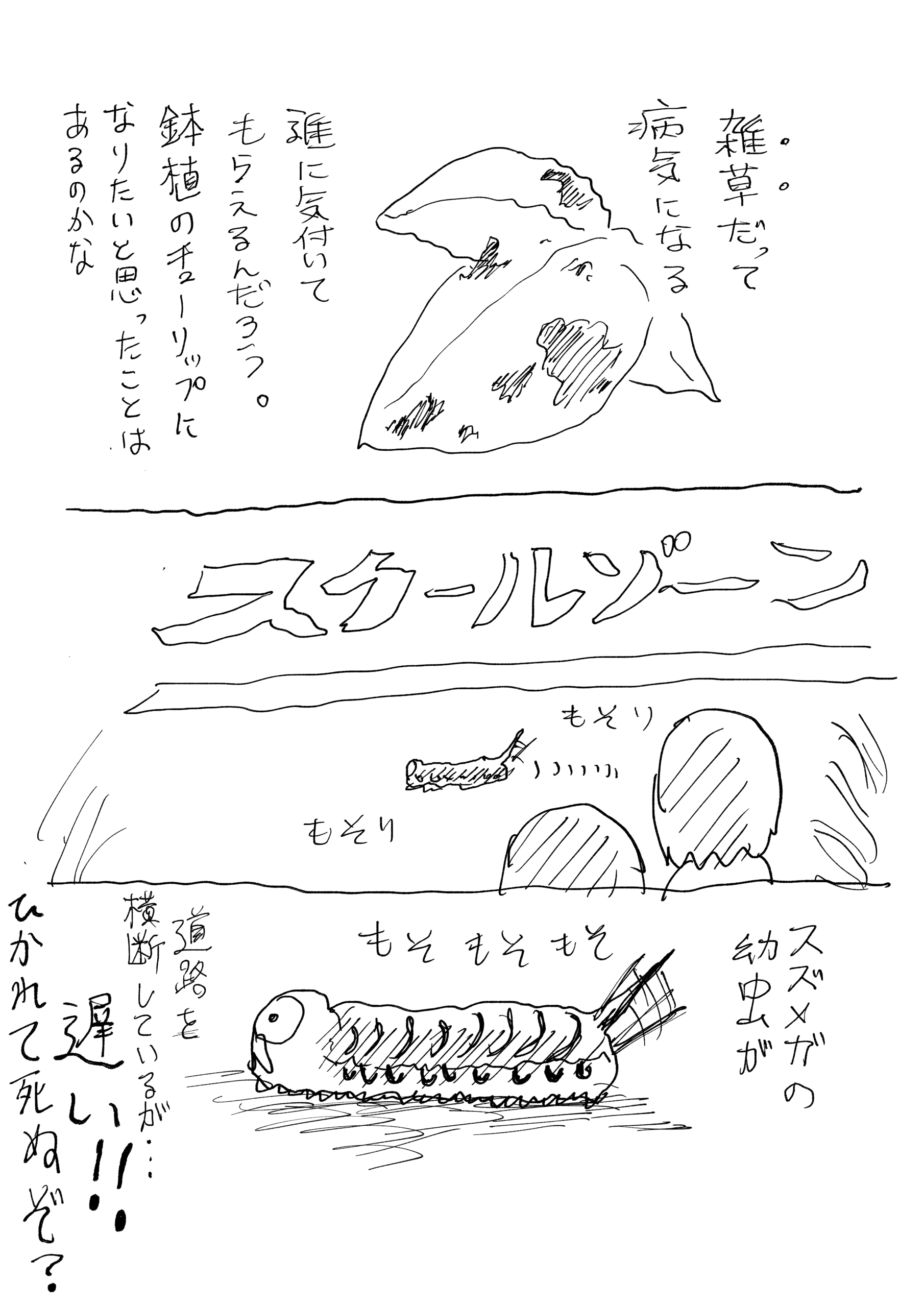

↓↓↓↓↓ ずうちゃんが働いていた殺虫剤工場の木版画(ずうちゃん作) ↓↓↓↓↓

お金に困り続けてきたずうちゃんは、効果があるかどうかわからない精神科に高い医療費をかけることに強い抵抗感を覚えていたのだった。

13.続き

だけど、ずうちゃんの余裕はなくなってきていた。調子が悪いとき、ずうちゃんはわたしと長時間の通話やDMをして気を紛らわせていたが、その頻度が明らかに高くなってきていた。それまで2日に1度くらいのペースだった2~3時間の通話は、ずうちゃんのうつがひどくなってからは、ほぼ毎日になった。通話の内容も、ずうちゃんのカウンセリング的な要素が濃くなってくる。わたしはもともと、ひとの話を聞くのをそれほど苦にしないのだけれど、それが毎日・長時間となると、体力もさすがに底をつくようになる。実際、わたしは疲れて有休を取ることが多くなっていた。

ずうちゃんはわたしの負担を気にしていた。そしてそのことが、ずうちゃんをはじめて精神科に向かわせた。自分のために精神科に行くつもりがなかったずうちゃんは、わたしの「カウンセリング」の負荷を少しでも軽くしようと、大枚をはたいて、グーグルレビューで高評価が多い精神科を受診した。

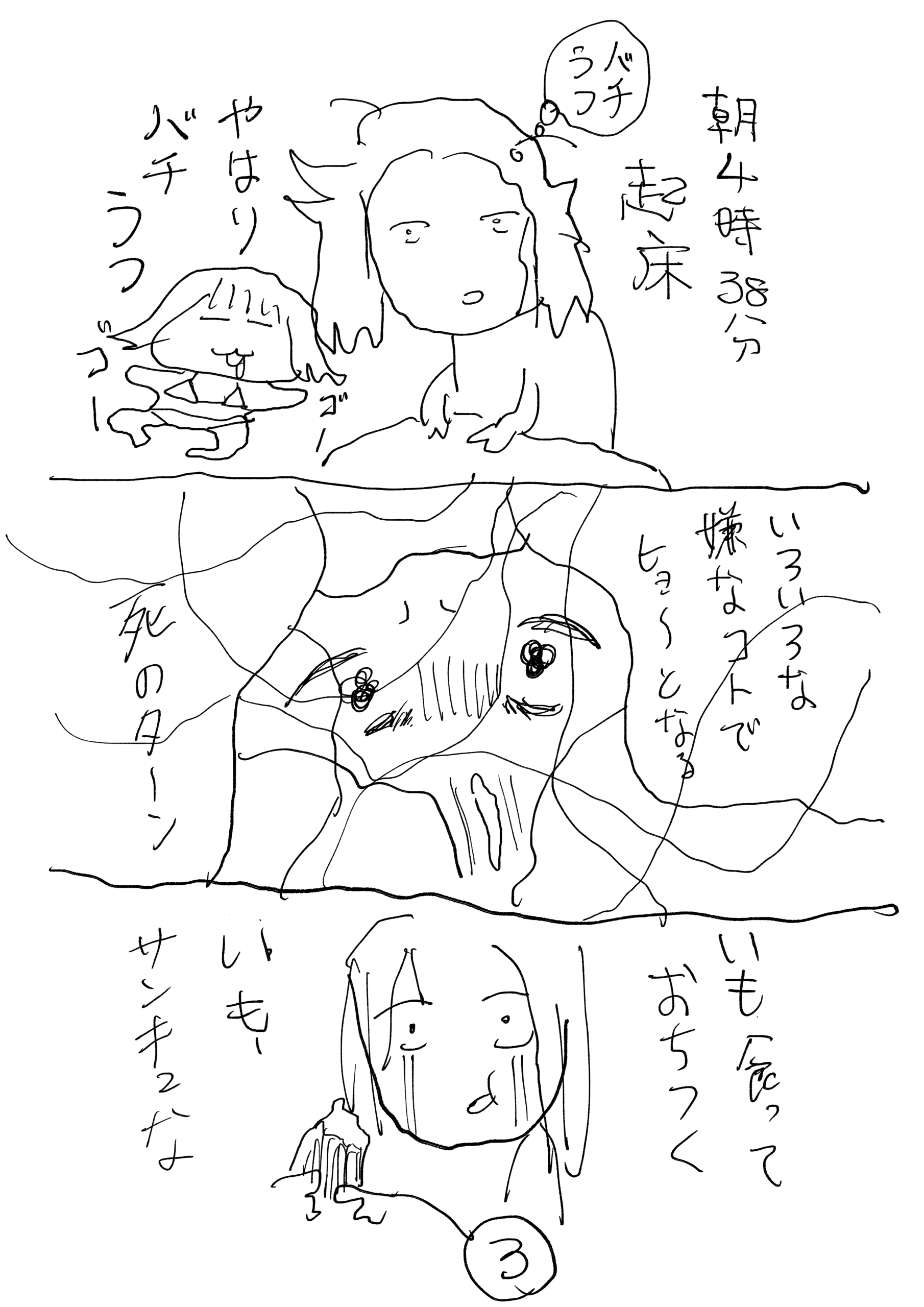

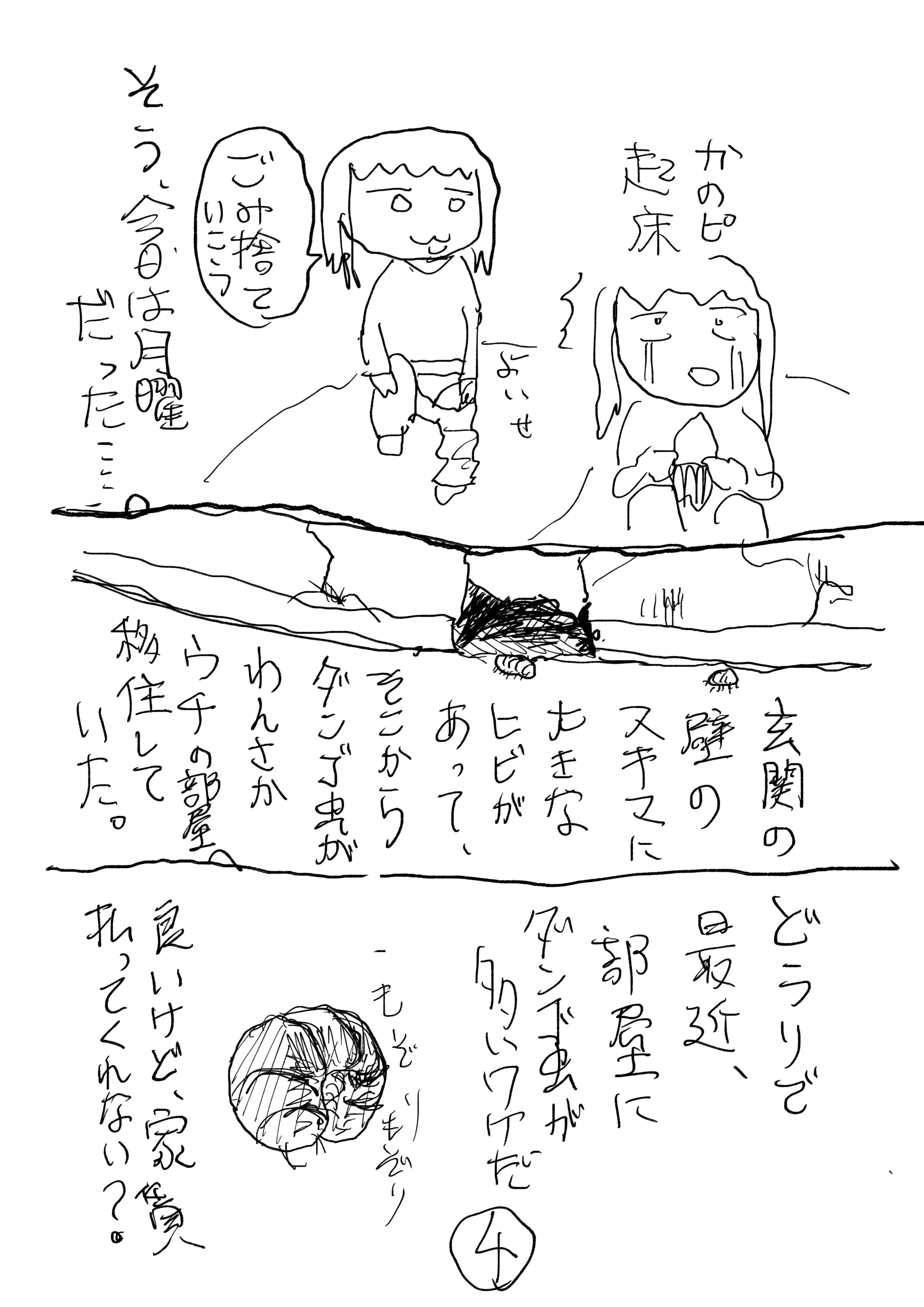

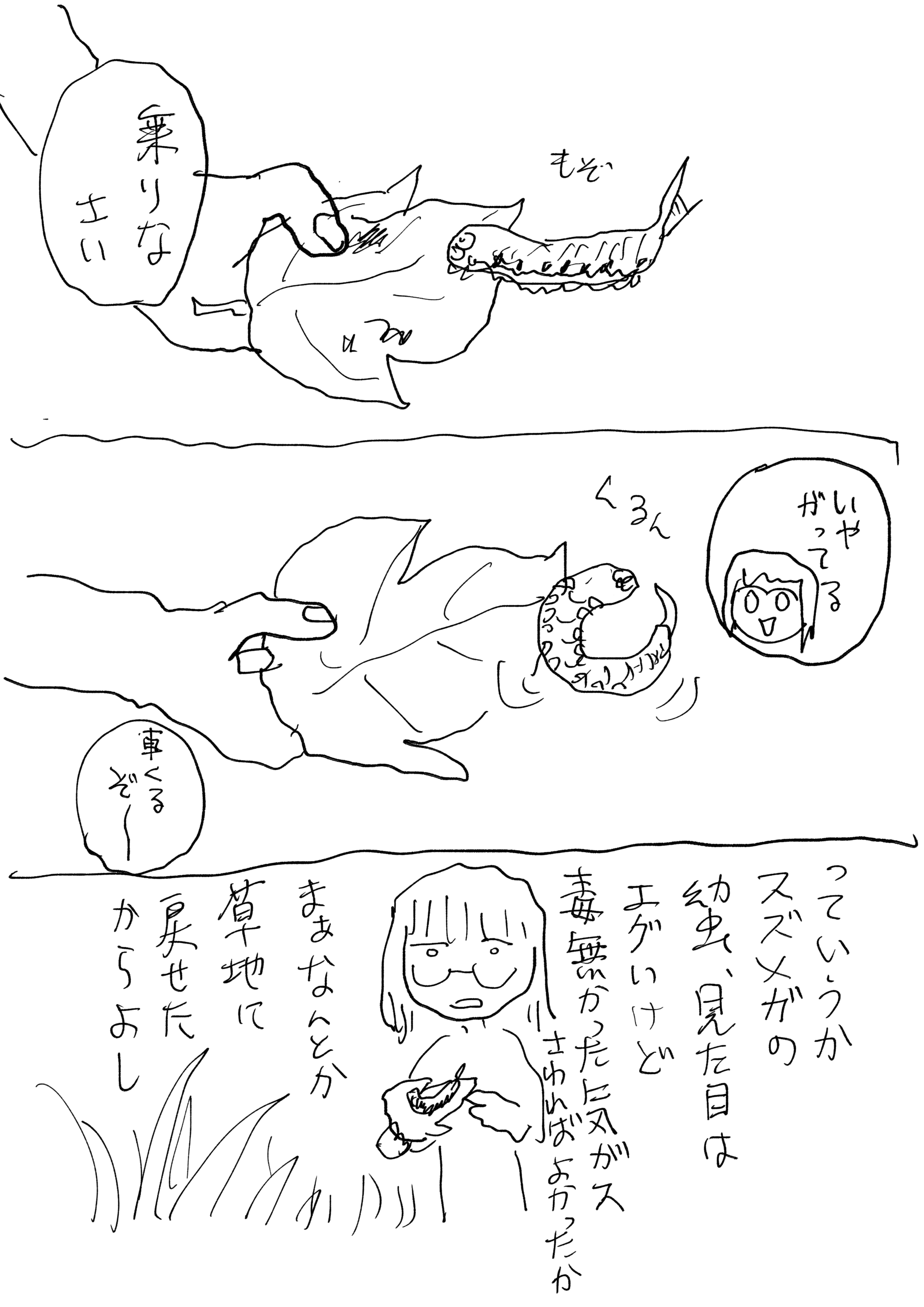

↓↓↓↓↓ ずうちゃんが精神科を初受診したときのまんが(ずうちゃん作) ↓↓↓↓↓

14.続き

ねこのデコピンをつけたこのキャラの濃い医者ちゃん、名を「クリス・しげみ」という。以下、しげみとずうちゃんのカウンセリング一部抜粋。

ずう :寝れなくて困ってます

しげみ:1日何時間寝れてますか?

ずう :2~3時間ほどです

しげみ:それは危ないですね。お仕事はされてますか?

ずう :はい

しげみ:何年目ですか?

ずう :院に行ってたのでまだ〇ヶ月です

しげみ:院に行かれてたんですね、すごい

ずう :家にお金がなくて、就活がんばってよくなりたかった……

ここでずうちゃんはぶわっと泣いたらしい。泣いた理由はよくわからないらしい。しげみは泣いているずうちゃんの話を淡々と聞いた。そして、しげみはときおり、自分の意見をハッキリと述べた。

しげみ:あなたは院にいけるくらい胆力がある方だから、これから先絶対よくなりますよ。わたしがそれを薬で支えますから

15.続き

ずうちゃんはしげみに好印象を抱いたようだった。その理由もよくわからないらしい。でも、理由っぽいものとして思い当たるところはちらほらあるみたいだ。会話の初手で院に行っていたことを「すごい」とほめてくれたこと、頭の回転の速いひと特有の早口、年上の「女性」であること(ずうちゃんは年上の女がすきなのだ)、などなど。

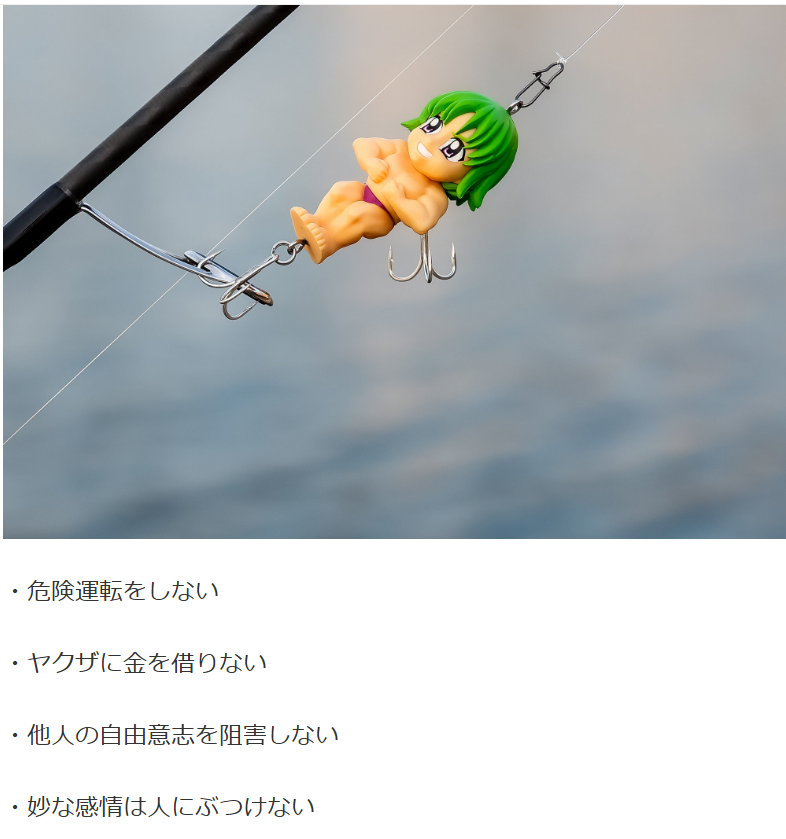

ずうちゃんはしげみに色んな身の上話をし、しげみはそれらを淡々と、ときに自分の考えを織り交ぜながら聞いた。あるとき、しげみはずうちゃんに「あなたがやってはいけないことは4つあります」と「すべからず集」を提示した。

↓↓↓↓↓しげみが提示したすべからず4か条 with サムの画像↓↓↓↓↓

ずうちゃんはこの「医者ちゃん4か条」をサムの画像と一緒にプリントして、しばらくのあいだスマホケースに挟んでいつでも見返せるようにしていた。

16.続き

しげみがずうちゃんに下した診断は、「双極性感情障害」と「自律神経失調症」だった。「双極性感情障害」について。わたしはずうちゃんの抑うつの面ばかり気にしていたのだが、言われてみればなるほどだった。確かにずうちゃんは感情の落差が大きい。ふだんから、楽しく話していた次の瞬間に別人のようになって落ち込むことがあったので、あれはそういうことなのかなあとなんとなく考えた(もちろん、「双極性感情障害」で説明しない方がよさそうな感情の落差もあったが)。

「自律神経失調症」について。病気の知識にとぼしいわたしには、この診断名自体が初耳だった。なにやら自律神経が失調するらしい。よくわからんけど……。でも、ずうちゃんは周りの気温によって体温がすぐに変化する(自分のことを「変温動物だ」と言っていた)ので、これもそう言われればそうなのか、といった感じだった。後になって知るのだが、ずうちゃんは調子を崩すと風邪でもないのに頻繁に37度5分近くまで発熱して動けなくなってしまう。「心因性発熱」というらしい。体温の変化で身体がぐったりと動かなくなるような状態は、確かに診断名が付与されてしかるべきなのだと思う。

17.続き

ずうちゃんはたくさんの種類の薬を処方された。れきさるてぃ、でえびご、じあぜぱむ、くえちあぴん、ぱーきねす。ずうちゃんは粉薬が飲めないので、すべて錠剤での処方である。精神科の通院に前後して飲み始めた低用量ピルを合わせると、ずうちゃんが夜に飲む薬は10数錠もあった。飲み忘れがないように、しげみはすべての薬を一包化してくれた。

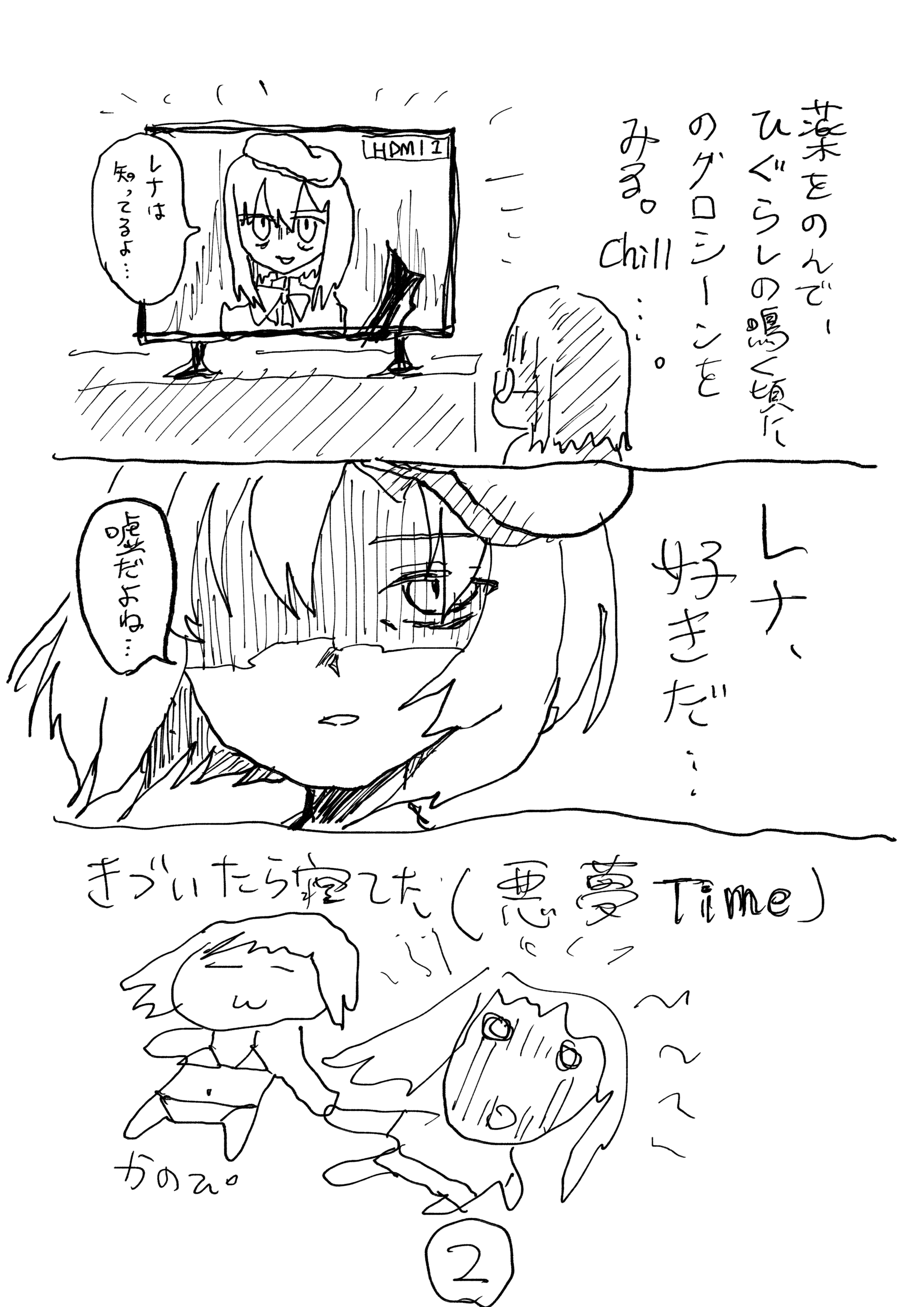

通院の効果は、ずうちゃんが想像していたよりもあった。フルタイムの賃労働という強烈なストレス要因が根本的に解消されたわけではなかったものの、とんぷく効き目によって、ずうちゃんは夜に少しだけ眠れるようになった。ずうちゃんとしげみの関係性は良好だった。「精神科に行ってよかった」というのはずうちゃんとわたしの共通認識になった。とんぷくの効き目は想像以上だった。そして困ったことに、とてもよく効き過ぎてしまった。

18.続き

「ずうちゃん事故っちゃったww」「仕事休みなた…」。賃労働の合間にDiscordのDMを見ていたら、ぎょっとする文面が飛び込んできた。ずうちゃんは居眠り運転で事故を起こしてしまったのだ。元から朝に弱かったずうちゃんは、深夜に飲んだとんぷくの効き目が抜けきらないまま職場へと車を走らせ、途中で意識が飛んでしまった。そして、80キロのスピード(警察調べ)で道路脇の石のオブジェに激突した。肝が冷えた。すぐにずうちゃんのケガの状態を聞いたが、不幸中の幸いすぎることに、ずうちゃんは無傷だった。さらに事故当時、石のオブジェの周りに通行人はおらず、巻き込まれたひともいなかった。まじで不幸中の幸いである。ちなみに、ずうちゃんが乗っていた日産NOTE(ローンが残っている)は大破していた。

19.続き

とんぷくで睡眠状態が多少改善されても、うつ状態の元凶である賃労働は、ずうちゃんにとって相変わらず過酷だった。しげみは後々の増薬を見込んでいたようだが、ずうちゃんが事故を起こしたと聞いて、薬の量を少し抑えるようになった。とんぷくは一時的な感情の乱高下には効果的だが、常時飲み続けられるわけではない。状態は悪くなっていった。

ずうちゃんは毎日のように体調を崩すようになり、わたしは毎日のようにずうちゃんと長時間の通話をした。ずうちゃんはわたしと通話しているときだけ気が紛れると言っていた。ずうちゃんは夜中の通話をなかなか切りたがらず、わたしが「切るよ」といってから数十分経つこともザラにあった。深夜まで通話することがわたしの負担になるとわかっていても通話を切れなくて、ずうちゃんが泣き出すことすらあった。

わたしの方も体力が厳しくなってくる。わたし自身、週5で8時間労働をしており、抑うつもなんとか散らしている状態だ。これに加えて、通勤時間や昼休みにDMのやり取り(「カウンセリング」的な内容が多い)をしたり、晩ご飯の後から寝るまで長電話をしたりといったことを毎日続けていると、気の休まる時間が減っていく。

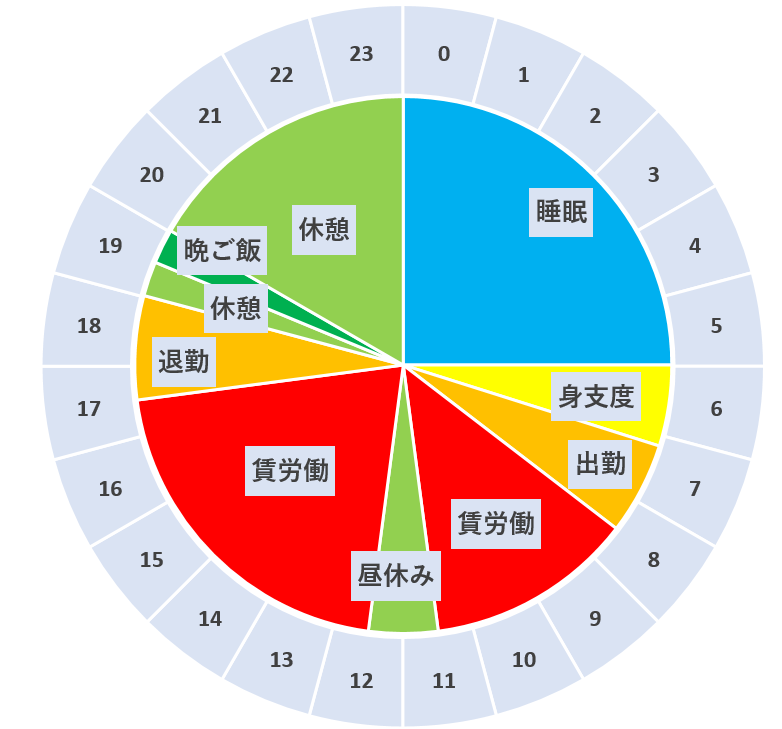

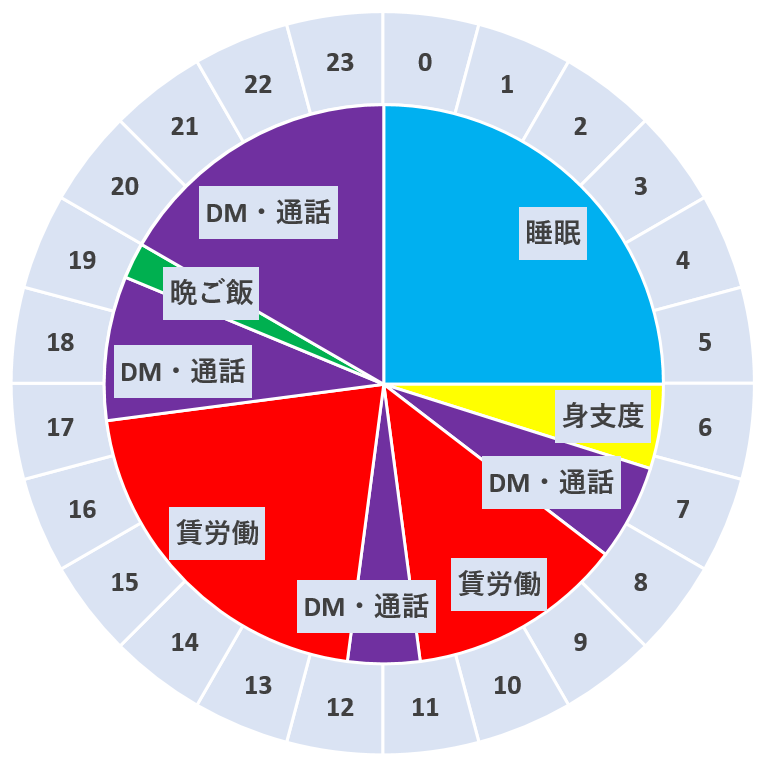

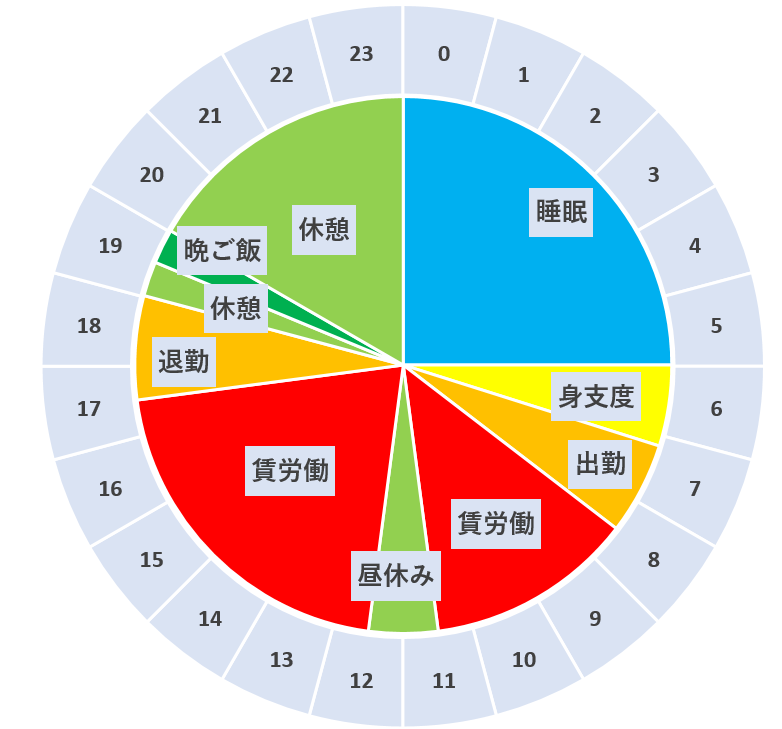

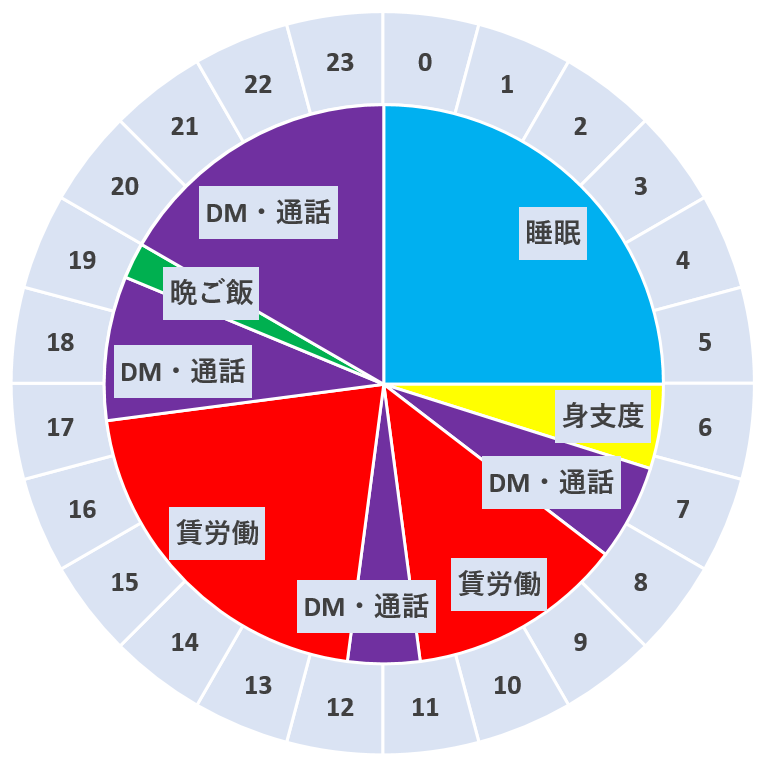

※ずうちゃんと毎日のようにDM・通話するようになって生活習慣がどのように変化したかを参考までにグラフで図示!!

【ずうちゃんの体調悪化前の平均的な一日】

【ずうちゃんの体調悪化後の平均的な一日】

20.続き

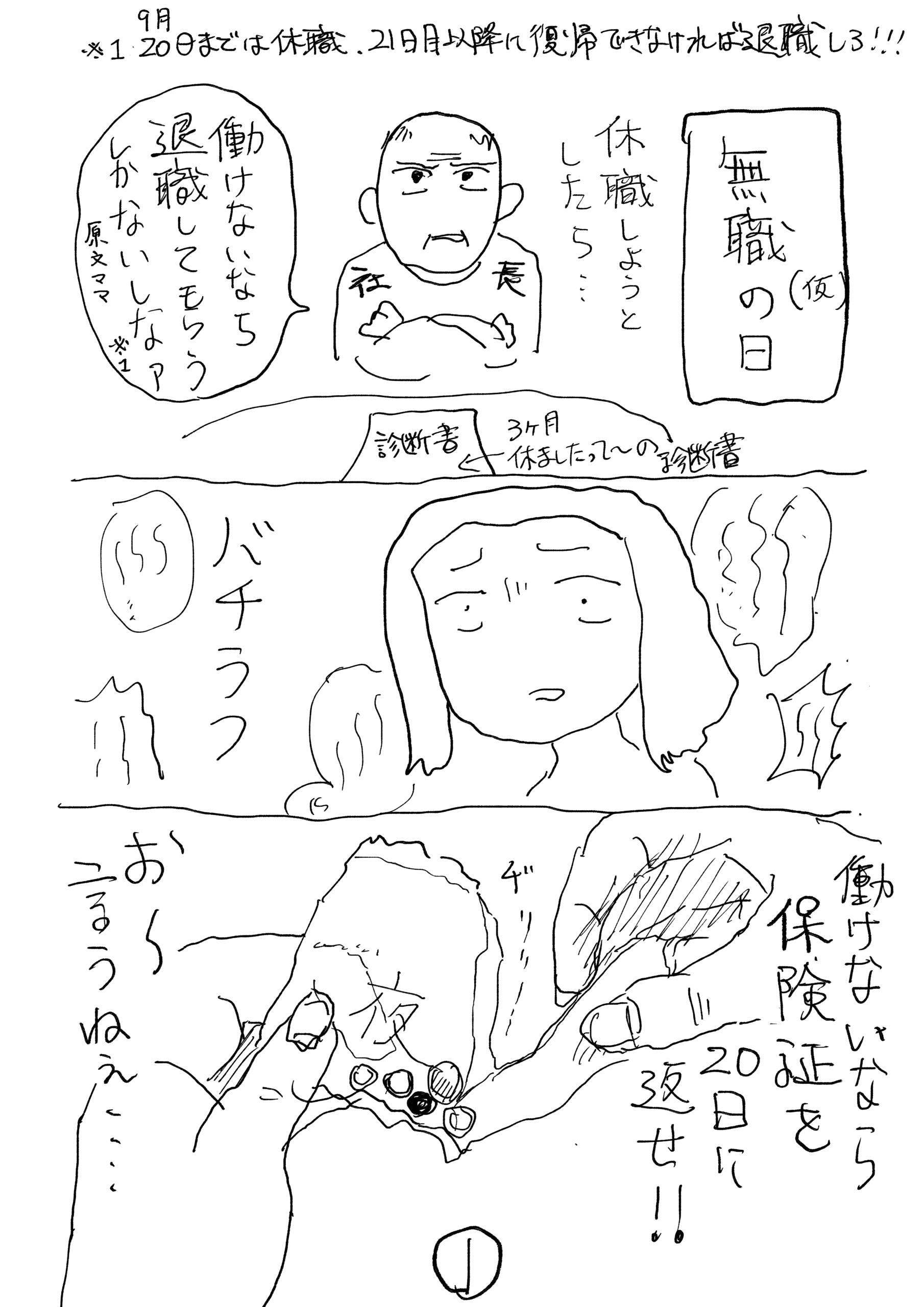

わたしとずうちゃんはともに、体力・気力の限界に近づいていた。わたしはずうちゃんに休職を勧めた。さすがに一度まとまった期間をとって休んだ方がいいと思ったのだ。この頃のずうちゃんは希死念慮もひどく、賃労働ができる状態にないのは、傍から見ていても明らかだった。

わたし自身、以前抑うつで数か月の休職をしたことがあった。そのときのことを思い出しながら、ずうちゃんに休職用の診断書をもらってくるように伝えた。ずうちゃんはしげみに診断書を書いてもらった。診断書には3カ月の休職が必要との旨、記載されていた。

21.続き

「いざ休職!」とずうちゃんの会社の社長に休職届を渡したときの漫画がこちら(作:ずうちゃん)↓↓↓↓↓

※この頃のずうちゃんはわたしとかのぴさんのふたりと付き合っています(わたしもかのぴさんも同意済み)

労働基準法ガン無視のこのクソ社長に抵抗する力は、もうずうちゃんには残っていなかった。ちなみに、このクソ社長は、アルバイトが通報してやってきた労基の職員を怒号で追い返し、アルバイトを辞めさせたクソみたいな実績を持つ。

22.続き

ずうちゃんは無職になった。そして金が入らなくなった。月末に車検の費用、車の修理代、家賃を払わなければならないが、金が足りない。14万ほど足りない。ずうちゃんの金銭状況はとっくに生活保護受給レベルなのだが、生活保護は車を持っていると特別な理由がない限り受給が難しい(この制約マジでどうにかしてくれ)。ある程度の田舎に住んでいると、日々の生活は車がないと成り立たない。車がなければ、ずうちゃんはスーパーに買い出しにいくこともままならなくなる。ピンチである。

ところで、自殺者が増加する時期というのは、きまって経済的不況が極まる時期である。ずうちゃんの希死念慮もいよいよ高まっていて、「明日死のうと思う」とまで言い出した。わたしはそれをなだめつつ、ずうちゃんと会ったタイミングで14万を手渡した(このときの日付はホームページ上で記録されている。↓の投稿参照)。

23.続き

うつ病が酷くなったときは「休む」のが鉄則だが、休むためには金が要る。精神科に定期的に通うのにも金が要る。生きるためにはとにかく金が必要だ。14万で今月の支払いをしのげたとしても、ずうちゃんが通院しながら安心して休むためには、なおもまとまった金が必要だ。

……おや、こんなところにわたしの親がわたしのために蓄財していた定期預金があるなあ( ^ω^)。うむ。金は必要なときに使うべし。今がそのときである。わたしは定期をくずして、ずうちゃんに100万円を手渡した(このときの日付はホームページ上で記録されている。↓の投稿参照)。

「精神科に行こう!」と言うのは重要なことだ。そして、「じゃあ、そのためのお金はどこから出るの?」と言うことも常に重要な問いである。

24.元カノトークと愛着障害

元カノと付き合う少し前に、「アロマンティック」という言葉を知った。他者に「恋愛感情」を抱かないセクシュアリティのことを指す言葉だ。「アロマンティック」を意味を知ったとき、なんとなく「これかもなあ」と思った。といっても、自分は「恋愛感情」を抱かないというより、「恋愛感情が何を意味しているのかが実感としてずっとわからない」ということではあったのだが。

もちろん、「恋愛感情」がちまたでどう扱われているかは知っている。身の回りの漫画・小説・映画・音楽からは、ラブストーリーもラブコメディもラブソングも尽きることなく溢れてきている。それらを浴びて育ったのだから、当然、「恋愛感情」が何なのかは知っている。それは、「自分もいつかそういう感情を強く抱くようになるのだ」と思えるくらいには自然化・普遍化された感情だ。

でも、そういう感情は自分にはやってこなかった。異性への性欲はあった。でも性欲「以上」の感情が何かあるかと言われれば、特にない。オナニーしたらスッキリして雲散霧消するあれやこれやに、性欲とは別の名前がふさわしいような気がしなかった。そんなことをどこかのタイミングで元カノ(当時は付き合っていなかった)に話していた。元カノは、大学でよく顔を合わせていた同回生だった。

25.続き

大学を卒業後しばらくして、元カノに告白された。「アロマンティックかも」みたいな話はしていたので、告白されたタイミングで「そもそもそういう感情あるんですか?」と元カノに聞かれた。……わからない。でも、異性から好意を向けられて、否定的な気持ちはなかった。むしろ、とても嬉しかった。元カノは、わたしにとって、信頼できる数少ないひとのひとりだったし、親愛の情もあった。だから、付き合った。いろいろな「付き合う」形があるのだろうと思った。「恋愛感情」がわからないなりに、付き合っていれば、それに近しい感情も芽生えてくるのかもしれない、とも思った。まあ、芽生えなくてもいいかな、という気持ちの方が大きかったのだが。

26.続き

元カノとはデートをして、楽しい話をたくさんした。わたしたちは目立った性的関係は持たなかった。お互いがグイグイいくタイプではなかったのもあって、なんとなくそういう雰囲気にもならなかった。

あるとき、雑談で恋愛観の話になったとき、わたしは「最初はなんとも思っていなくても、年数が経ったら、その分関係性に愛着が生じることはある」というようなことを話した。それは、わたしと元カノとの関係について、明らかによくない内容だった。だって、元カノはわたしのことを、その関係を始めるにあたってちゃんと「選んだ」からだ。それに対して、わたしの発言は、「年数があれば、付き合う相手は誰でもいい」という意味を含んでいた。実際、「好意を寄せてくれるひとならだれでもいいんじゃないの?」と問われると、「そうだよ」としか言えない。明確な「恋愛感情」みたいなものが生じていないのだから。でも、そうした関係性は、わたしにとって、とてもかけがえのないものなのだ。「誰でもいい」のかもしれないが、できあがったそれは、代替不可能な関係性なのだ。なんにしても、元カノが選択した関係性や感情と同じものを、わたしは返せていないのだなと思った。

それからも色々なことがあった。引き続きデートをしたり、元カノのSNSの発言にわたしが3回くらい食って掛かったりした。そんなことをしていたら、元カノに別れを切り出された。別れ際、元カノから、恋愛はある種の契約関係であることや、このまま付き合っても恋愛関係である意味がない、といった建設的なご指摘をたまわった。付き合ってから別れるまでのちょうど1年の間、自分の中に「恋愛感情」がはっきりとした形を取らなかったことを、わたしは改めて意識していた。元カノと別れてから、わたしは自分のことをアロマンティックであると言うようになった。

27.続き

ずうちゃんは、高校1年の頃から今に至るまで恋人が途切れたことがない。わたしとは対照的な恋多きひとである。さらに対照的なことに、「恋愛」関係が(以前の)わたしにとって、「なくても問題ない関係」だったのに対して、ずうちゃんにとっては「日々を生きる上でなくてはならない関係」だった。恋愛関係はずうちゃんのある種の「生存戦略」であり、唯一の「安全基地」であり、呼吸をするための空気に等しいものだった。

強烈な感情が、ずうちゃんを恋愛に駆り立てている。自分の根幹となる要素を、後天的に強制的に規定してしまうような感情。それは常に存在していて、気休めを設けることはできても、絶対に取り除くことはできないものである。ずうちゃんにとって、それは「寂しい」という感情だった。

28.続き

小学生くらいのとき、それは「寂しい」ではなく、別の感情たちだった。例えば、統合失調症の母親が、過保護とネグレクトを行ったり来たりすることへのおびえや不安とか。あるいは、殺虫剤を飲まされるような、小学校での苛烈ないじめに対する恐怖とか、そういう感情たちだった。

それらの感情はいつのまにか、「寂しい」という底なしの渇望に変質していく。ずうちゃんが高校に上がったあたりから、「寂しい」は一気にあふれ出してきた。ずうちゃんはとにかく、ひとりでいることに耐えられなくなった。誰かと一緒にいないと何をしてよいかわからず、動くこともままならない。ひとりでは、どこに行けばいいのかわからない。小さい頃から道に迷ったことなんて一度もないのに、気付けばずっと迷子の気持ちだ。寂しい、寂しい、寂しい……。

29.続き

「寂しい」は消すことはできないが、「好きなひと」と一緒にいるときは和らげることができた。恋人と一緒にいるときだけは安心できたのだ。

ずうちゃんの中では、「安心できる」という点において、「恋人」と「ともだち」は明確な区別がある。ずうちゃんにとって「ともだち」は、仲良くはしていても、ときに自分を傷つけてくる存在として捉えられている。容姿でマウントを取ってきたり、差別的な言動で不安を煽ったり、酷い時には詐欺に誘ってきたり。その反対に、「恋人」はずうちゃんを傷つけてこない存在として捉えられている。「恋人」には安心のバリアが張られる。恋人と一緒にいると、「だいじょうぶだ」という実感がわいてくる。あるとき、ずうちゃんはわたしに、次のように話してくれた。

「感情だけで言うなら、わたしともだちいらないよ。恋人さえいてくれればしあわせ。恋人とずっと一緒にいたい」

恋人は、ずうちゃんが生きていく上でそれくらい大きな存在だった。だから、「恋人とずっと一緒にいたい」というずうちゃんの欲求は、わたしが想像する一般的な「恋愛感情」のそれよりも、随分痛切で切羽詰まったものなのだった。学校に恋人がいるなら、同じ教室にいたいのはもちろんのこと、トイレの個室にもついていきたいし、一緒に下校して恋人の家の中にだって入っていきたいのだ。恋人が家に帰るときに分かれるのが嫌で嫌で泣き出してしまうほどに。

30.続き

そんな分離不安症的な恋愛関係において、ずうちゃんは母親との間で得られなかった関係性を取り戻そうとしていた。母親は、ずうちゃんが求めるほどには、ずうちゃんに愛情を示してくれなかった。母親が統合失調症を患っていた影響はあるだろうが、幼心のずうちゃんが母親に対して抱いていた感情はおびえや不安だった。あるとき、妄想に駆られた母親は、深夜に包丁を振り回しながら、「ずうちゃんを産んだことを後悔している」と叫んだ。またあるとき、ずうちゃんが「お医者さんになってお母さんの病気を治してあげる」と話すと、「お前なんかに治せる病気じゃねーんだよ!」と激高した。愛情深い言葉は少なく、ずうちゃんが病気にふせっているとき、母親(と父親)はずうちゃんに何もせず、食卓で海鮮丼を美味しそうにほおばっていた。8歳のある日、ずうちゃんの中で母親(と父親)に対する感覚がはっきりと変化した。その日以降、ずうちゃんは母親(と父親)を「お母さん(お母さん)」と呼ばなくなり、名前で「○○さん」と呼ぶようになったのだった。

「ママに愛してほしい」という気持ちをずうちゃんはずっと抱えていた。意識的に無意識的に、ずうちゃんは「ママ」の役割を恋人に求めた。母親から与えてもらえなかった言葉やお金、教えられなかった常識。そういう要素たちを、ずうちゃんは恋愛関係の中で改めて実現させようとした。

31.続き

「ママ」を求めたことと、ずうちゃんが好きになるひとが全員女性だったことに直接的な関係があるのかどうかは分からない。とにもかくにも、ずうちゃんは長い間ハッピーレズビアンで、自他共に認める男嫌いだった。

恋人たちとの関係を通じて、ずうちゃんは「ママ」から愛情・お金・常識を得た。点字ブロックの上を歩いてはいけないと教えてもらったこと、学費が足りない時に代わりに払ってくれたこと、誕生日にプレゼントをくれたこと。ずうちゃんにとって、過去の恋人との関係は上書き保存ではなく、フォルダ別保存である。恋人と別れたとしても、そのひとと過ごした思い出や愛情、経験は、ずうちゃんの中に明確に残り続けている。

32.続き

ずうちゃんは恋人からいろいろなものを得た。もしくは、「吸い取って」いるときさえあった。恋人とずっと一緒にいたいずうちゃんは、夏休みの間、毎日恋人に電話をかけ続けた。恋人は連日の長時間通話に疲弊してしまった。恋人とずっと一緒にいたいずうちゃんは、恋人の後をストーキングして家の前までやってくることがあった。恋人からは「怖い」とドン引きされた。

ずうちゃんが恋人を求めれば求めるほど、かえって、その結果は芳しくないものになった。「好きだから、ずっと一緒にいたい」というずうちゃんの切望は、恋人を疲れ果てさせたり、酷い時にはそのひとを壊してしまったりさえした。そのことが原因で、大好きだった恋人と別れたこともあった。恋人に対する抜身の刃のような執着は、どうしようもなくそこにあるものとして、ずうちゃん自身をも苛ませ続けた。

33.続き

愛されたいあまり、恋愛の「失敗」を経験したずうちゃんは、一時期、「愛」について調べていた。「愛」ってなんだ? 「愛」を真剣に求めていたからこそ、ずうちゃんはその問いに真正面からぶつかったようだ。「愛」ってなんだ? ずうちゃんは、自分の「愛」のありかたが袋小路に入ったように感じて、悩んでいた。そんなあるとき、ずうちゃんはエーリッヒ・フロムの『愛するということ』を手に取った。

「愛」ってなんだ? ずうちゃんの疑問に対して、フロムは明快に答える。「愛は技術である」と。そしてその技術は、音楽・絵画・大工仕事・医学・工学などの技術を学ぶときと同じ道をたどらなくてはならない、とフロムは言う。愛の技術と専門的な技術の学び方が同じだとするフロムの物言いは、「愛」にまつわる一般的な認識から外れたところにある一方で、類比としてのイメージがやはり明快なのだった。

34.続き

次の瞬間、フロムは、ずうちゃんの問題意識それ自体に冷や水を浴びせる。

たいていの人は愛の問題を、愛するという問題、つまり愛する能力の問題としてではなく、愛されるという問題として捉えている。つまり、人びとにとって重要なのは、どうすれば愛されるか、どうすれば愛される人間になれるか、ということだ。

フロムは、愛の問題を「愛する」という「能力」の問題ではなく、「愛される」という「対象」の問題として捉える前提を批判する。「愛されたい」という感情から出発して「愛」への問いに向かったずうちゃんの問題意識は、そのままずばり、フロムの批判対象だった。

愛を特定の「対象」に求め、愛する「能力」を蔑ろにする前提が「愛」と呼ぶものを、フロムは強い口調で退ける。

愛とは、特定の人間に対する関係ではない。愛はひとつの「対象」にたいしてではなく、世界全体にたいして人がどうかかわるかを決定する態度であり、性格の方向性のことである。もしひとりの他人だけしか愛さず、他の人びとには無関心だとしたら、それは愛ではなく、共棲的愛着、あるいは自己中心主義が拡大されたものにすぎない。

愛をひとつの「対象」にのみ向けることは、愛ではなく、共棲的愛着もしくは自己中心主義の拡大だと、フロムは喝破する。相手のことを省みず、「好きだから、ずっと一緒にいたい」という気持ちを、恋人に向け続けることは愛ではない。それは自己中心主義なのだ。恋愛の「失敗」を経て「愛」の袋小路に迷い込んでいたずうちゃんに、フロムの主張は不思議なほどすっと染みこんできた。「そっか、わたしのあれは『共棲的愛着』なんだ」。『愛するということ』を通じて、ずうちゃんの「愛」の問題点は、適切な言葉で名付けられ、対象化されたのだった。

35.続き

フロムは、ずうちゃんの「愛」における問題点を批判すると同時に、「愛」のありかたに対して別の方途をも示した。愛とは、世界全体にたいして人がどうかかわるかを決定する態度である。「わたしは、『愛してほしい』ばかりで、自分から相手を愛そうとしていなかったんじゃないか?」。「わたしは、愛を吸い取るんじゃなくて、愛を与えないといけないんじゃないか?」。自分から愛そう、愛を与えようという世界への態度は、自己中心主義のつらさを随分とゆるめてくれた。

フロムの主張は、ずうちゃんの母親と父親についてもあてはめることができた。「母親と父親も、愛がないんじゃなく、愛する技術がないんだ。愛することが下手なのだ」。今までの不十分な愛情も、そうやって納得することができた。「愛は技術である」とする考え方は、ずうちゃんの「愛」に対する考え方に少なくない影響を及ぼした。わたしと出会う前に、ずうちゃんとフロムは「愛」をめぐって出会っていた。

36.続き

ところで、やっとの思いで院進までこぎつけたずうちゃんは、大学でまったくともだちができなかった。学部のときはそれなりにともだちがいたのだが、院進して通うことになった別大学では、マジでともだちができなかった(親に学費をだしてもらっていることをなんとも思っていないインテリブルジョワが多くてなじめなかったらしい。ずうちゃんの恨み節曰く「あいつらは一回殺虫剤工場で働け」)。寂しがりやのずうちゃんは、ともだちが欲しかった。できれば、セクシュアルマイノリティに理解があるようなともだち。寂しがりやのハッピーレズビアンなずうちゃんは、ブラウザに「LGBT 友達 作り方」と打ち込んで調べた。すると、Discordというチャットアプリを介したLGBTQのコミュニティがあるらしいことがわかった。思い立ったら即実行のずうちゃんは、えいやっとDiscordのサーバに飛び込んだのだった。

その頃のわたしはといえば、いわゆる反差別系の左翼Discordサーバに出入りしていた。その中でも特に、クィアなひとたちが集まるサーバに入り浸っていた。いろんなジェンダー/セクシュアリティのひとたちがやってくる中に、ハッピーレズビアンのずうちゃんもいたのだった。

37.続き

ずうちゃんのことは、最初に音声通話をする前から知っていた。アナーカ・フェミニストの高島鈴が運営している「デイリー生存」という反差別系Discordサーバがあって、そこではメンバーが思い思いに日々のやりきれなさを吐露していた。ずうちゃんもそこで吐露しているひとりだった。ずうちゃんはなかなかきつめの愚痴を言ってはコメントを取り消す、ということを繰り返していたが、わたしはデイリー生存をよく巡回していたので、消される前のずうちゃんの生々しい愚痴を見ることがあった。そこから得た断片的な知識としては、ずうちゃんは元セックスワーカーで、お金がなくて、教授に媚びをうってまで東京藝術大学に進学して、家の庭で白菜を育てていて、母親が統合失調症で、ハッピーレズビアンで、漫画を描いている、といったことだった。

ある日、デイリー生存でずうちゃんがひとりでボイスチャットに入っていた。どうやら漫画を描くための作業通話相手を募集しているみたいだ(チャットログにそのように書いてあった)。どんな感じの方なのか一回話してみたかったので、わたしは入ってみることにした。

38.続き

初会話のログが残っていたので載せてみる。2023年10月15日のお昼どきだ。茨城住みのずうちゃんが「今日寒くないですか」みたいなことを言って、わたしが大阪は暑いっすと返した感じだった気がする。カードゲームのように事前準備した「話題の引き出し」のことを「会話デッキ」と呼ぶことがあるが、「最近(寒い)暑いっすね~」みたいな「天気デッキ」は永遠のTier1である。

ちなみに、初会話のとき、ずうちゃんは音声で喋っていて、わたしがしばらくミュートしたままチャットで話していたので、わたしのログが多めに残っていた。

ラノベの話とかもしている↓↓↓↓↓

はがない(=平坂読、『僕は友達が少ない』、2009、MF文庫J)とか、俺ガイル(=渡航、『やはり俺の青春ラブコメは間違っている。』、2011、ガガガ文庫)とか、さくら荘(=鴨志田一、『さくら荘のペットな彼女』、2010、電撃文庫)とか、一発で世代(2000年代後半~2010年代前半)が分かるライトノベル群である。

わたしもずうちゃんもそれなりにラノベを読んできていた。ずうちゃんが読んでいた作品は、『まよチキ!』(あさのハジメ、2009)や『この中に1人、妹がいる!』(田口一、2010)など、MF文庫Jが中心で、いわゆる「ハーレムもの」が好きなようだった。一押し作品は『緋弾のアリア』(赤松中学、2008、MF文庫J)である。わたしはレーベルとしてはガガガ文庫がすきで、作品の系統としては、『俺ガイル』(前掲)や『化物語』(西尾維新、2006、講談社BOX)、『嘘つきみーくんと壊れたまーちゃん』(入間人間、2007、電撃文庫)のような軽妙な会話劇が楽しめる作品をよく読んでいた。一押し作品は『虹色エイリアン』(入間人間、2014、電撃文庫)。ずうちゃんとの初めてのラノベトークでは、青豚シリーズ(=青春豚野郎シリーズ、鴨志田一、2014、電撃文庫)のアニメをずうちゃんが見ているみたいなことを話していたので、「あー、さくら荘と同じ著者だね」的な返答をしている。……以上、オタク早口ラノベ語りでした( ^ω^)

39.続き

ソシャゲの話もしている↓↓↓↓↓

わたしもずうちゃんも「デレステ」(アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ)のプロデューサーをやっていたので、どのアイドルを担当していたかの話をしている。ずうちゃんはちゃま(=桜井桃華)担当で、わたしはライラさん担当だった。

↓↓↓↓↓桜井桃華(左側)↓↓↓↓↓ライラ(右側)↓↓↓↓↓

ヤギの話もしている↓↓↓↓↓

このヤギは当時の藝大で飼育されていたヤギで、名前を「えひめさん」という。エサであげているのは「多羅葉」で、お悩みを書いてヤギに食べさせる謎風習があるらしい。写真ではクマと人間の共生について考えるお悩みが見える。ちなみに、ずうちゃんは学部生時代、秋田に住んでいたので、クマの恐怖は身近に感じていたようだ。

ずうちゃんとの初会話は、沈黙を挟みつつなんだかんだで3時間半くらい続いた後、おひらきとなったのだった。

40.続き

それから、わたしとずうちゃんは「デイリー生存」のボイスチャットでよく喋るようになった。当時のずうちゃんは藝大院の修了作品(漫画:『クチナシの花嫁』)を製作中であり、頻繁にボイスチャットで作業通話を募集していた。そこにわたしやサーバの他のメンバーが出入りするようになった、という流れである。わたしはずうちゃんに会話のノリの近さを感じていたので、インターネットフレンズとして楽しくわちゃわちゃお話していた。ずうちゃんもわたしに対して、会話のテンポ感やノリのよさについては親近感を覚えていたらしく、楽しくわちゃわちゃやっているというところでは同じだった。

ただ、ずうちゃんは、わたしが思っていた以上に、わたしに対して好印象を抱いていたようだった。その理由で大きいのは、わたしに「怖さ」や「不安」を感じなかったから、らしい。ずうちゃんにとって、恋人以外のひとは、基本的に「怖い」ものである。他者は、そしてとりわけ「男性」は、何かあったら自分を傷つけてくる存在として捉えられている。そんな「怖い」ひとたちとやり取りをするとき、ずうちゃんはある程度の「リミッター」を自らにかけている。自分自身の弱いところやわがままな部分を隠す「リミッター」だ。もちろん、それはわたしと話すときもかかっていた。でも、ずうちゃんは、「リミッター」をかけつつも「このひとはリミッターを解除しても、(いろいろと)受け取ってくれそう。あんま怖くない」と感じてくれていた。

41.続き

ずうちゃん曰く、わたしとのコミュニケーションは「言葉以上のものを汲み取らなくていい」ということだった。わたしはもともと、相手に「空気を読ませる」ようなやり取りをあまり好まないのだけれど、このスタイルがずうちゃんにとっては安心材料だったらしい。ずうちゃんは昔から、話し相手の気を損ねないために、そのひとが発言をした言外の意図にアンテナを張り続けてきた。そんなずうちゃんにとって、自分の発言に言外の意図を含ませたくないわたしは、いい意味で「何を考えているかよくわからないひと」だった。よくわからない分、余計なことを考えなくていいから楽なのだそうだ。

安心材料は他にもちょこちょこあった。例えば、DMの返信をするのが速いこと。ずうちゃんは「待つこと」がとにかく苦手なひとなので、即レスされると安心するらしい。あと、ずうちゃんのディスコードの発言に対して、わたしが頻繁にリアクションのスタンプを押していたこと。自助グループ的な側面があるサーバでは、わたしは「あなたの発言をちゃんと見てますよ~」的な意味でいろんなひとに見境なくスタンプを押すのだが、それもずうちゃん的にはよかったようである。自分のコメントに継続的にリアクションをもらえるのは、やっぱりうれしいものらしい。

42.続き

ずうちゃんはしばしば、わたしのことを「やさしい」と形容してくれる。一方、世間一般の「恋バナ」の中では、「異性」(主に男性)に対する「やさしい」という評価は、「優しい人止まり」(=だから「恋愛」の対象にならない)というように、マイナスの意味であることがよくある。でも、ずうちゃんは恋愛において、「やさしい」ことを最大限に重視している。「やさしいのが一番だいじだよ」とずうちゃんは衒いなくわたしに話してくれる。だから、わたしは言葉通り、ずうちゃんの「やさしい」という評価をありがたく受け取っている。

43.続き

惚れっぽいずうちゃんは、わたしと初通話をしてから3週間くらいで、わたしのことを好きになっていたらしい。そんなことはつゆ知らず(そもそも、レズビアンであるずうちゃんが男性である自分に惚れる場面を想像しにくかった)、わたしはずうちゃんやその他のディスコードフレンズたちとリアクションしたり通話したりして、わちゃわちゃ遊んでいた。わたしにとってずうちゃんは、元セックスワーカーでよく落ち込んでいる、レズビアンのインターネットフレンズだった。ずうちゃんがわたしのことを好きになってからも、数か月の間、わたしたちは主にボイスチャットを通じて、ともだちとしての距離感で作業通話を続けたのだった。

44.続き

ずうちゃんと仲良くなってからはいろいろなことがあった。ずうちゃんからディスコード上でブロックされたり、2か月後にブロック解除されて謝られたり、なぜかずうちゃんから「わたしのわいせつな画像送っていいですか」と打診があったり(結局送ってもらいました)、何回かオフで遊んだり、etc..。ずうちゃんの恋愛における距離の詰め方は基本的に「押せ押せ」で、察しの悪いわたしから見ても、「好意はもってもらえてるんだろうな」と思えるくらいには積極的なアプローチがあった。そして、初通話から半年以上経ったころ、わたしはずうちゃんに告白された。

ずうちゃんは、わたしが特定の誰かと長時間・高頻度のやり取りをするのは体力的に厳しいことを知っていた。また、わたしがアロマンティックであることも知っていた。だから、ずうちゃんは告白するとき、わたしに気を遣って次の2点を強調してくれた。

①今以上の頻度での通話やDMを求めているわけではない。現状維持ぐらいがいいと思っている

②アロマンティックもポリアモリーもあり!

※ポリアモリーについては、実際、わたしへの告白のタイミングでずうちゃんには彼女さんがいたし、そのことはわたしも知っていた。わたしとしては、わたしとずうちゃんとの関係に彼女さんが同意するならポリアモリーな関係は問題ないという認識だった

「付き合う」にあたって、何やら特別な変化は求められない、かつ、「恋愛感情」を極端に求められることもがないのなら、そういう関係もありかもしれない、と思った。それに、ひとに好きになってもらえるというのは、わたしにとってはやっぱり嬉しいことなのだった。自分にその感情がなく、それと同等のものを返せないとしても。

かくして、わたしはずうちゃんの告白に応じ、彼女さんもその関係性に同意するという形になった。わたしとずうちゃんは付き合い始めた。

45.続き

さて、さっきの①と②はまったく守られなかった……( ^ω^)。わたしもずうちゃんも結構テキトーな性格なので、①と②は結局なあなあになってしまった。以下では、①と②の守られなさっぷりをちょっとだけ書いていこうと思う( ^ω^)

46.続き

①今以上の頻度での通話やDMを求めているわけではない。現状維持ぐらいがいいと思っている

はい、これは嘘でした。ずうちゃんと通話したり、DMしたりする時間は確実に増えていきました……( ^ω^)。証拠はコチラ!!(再掲)↓↓↓↓↓↓↓

【ずうちゃんの体調悪化前の平均的な一日】

【ずうちゃんの体調悪化後の平均的な一日】

ずうちゃんの体調が悪化してからは毎日通話・DMをするようになったが、それより以前から、頻度自体は増加傾向だった。そもそも、ずうちゃんにとって「恋人」というのは、本人曰く、「空気」のようなものだ。空気は1日吸ったから次の日は吸わないでも大丈夫、というわけにはいかない。毎日、それも毎秒、常に自分の身の回りに存在していなけれならないのだ。付き合う際に、ずうちゃんは「現状維持」を掲げたが、それは土台無理な話だった。はたして、わたしの生活パターンは上のグラフのように変化し、わたしは同棲に至るまでずうちゃんと(ほぼ)毎日やり取りを続けたのだった。